المستقل: دبي

اعداد: ظافر جلود

رحيل المخرجَ الجزائري الكبيرَ محمد الأخضر حمينة بعد ان رسَّخ كرمزٍ للسينما المكافحة لحرية الشعوب

ودّعتِ قبل أيام قليلة السّينما العربية قامةً سينمائيةً جزائريةً فارقةً، المخرجَ والمنتجَ الكبيرَ محمد الأخضر حمينة (1934 ــ 2025)، تاركاً وراءَهُ إرثاً سينمائياً خالداً وذاكرةً فنيّةً محفورةً في وجدانِ السّينما العربيّة والعالميّة. حضر الى بغداد في مهرجان فلسطين السينمائي في السبعينات من القرن الماضي وعرض له فيلمه الشهير ” وقائع سنين الجمر ” في سينما بابل.

حمينة، الذي وافَتْهُ المنيةُ عن عمرٍ يُناهزُ 91 عاماً، لم يكُنْ مجردَ مخرجٍ، بل كانَ شاهداً حياً على تاريخِ الجزائر، ومُجسّداً لأحلامِ وطموحاتِ شعبِهِ عبرَ عدسةِ الكاميرا. إرثُهُ السّينمائيُّ ليسَ مجردَ أفلامٍ، بل ذاكرةٌ بصريةٌ تروي حكاياتِ النضالِ من أجلِ الحريةِ والكرامةِ، وتضعُ السّينما الجزائريةَ على الخريطةِ العالميّةِ بأسلوبِهِ الفريدِ. لكنَّ بصمتَهُ الحقيقيةَ بدأت تتجلى معَ أفلامِهِ الطويلةِ، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بذكرياتِهِ وعالمِهِ النفسيِّ، وحوّلها ببراعةٍ إلى أعمالٍ فنيةٍ رفيعةِ المستوى حصدت استحساناً دولياً.

وإذا كانَ «ريحُ الأوراسِ» وضعَ حمينة على الخريطةِ السينمائيةِ العالميةِ، فإنَّ «وقائعَ سنينِ الجمرِ» رسَّخه كرمزٍ للإبداعِ الثوريِّ، فهو يغوصُ الفيلمُ في أعماقِ الحياةِ القبليةِ في جبالِ الجزائرِ، ويرصدُ تحولَ الأرضِ من مكانٍ للرعيِ والتنقلِ إلى ساحةٍ للقتالِ والتضحيةِ من أجلِ الحريةِ.

رغمِ دراستِهِ الأوليةِ للزراعةِ والقانونِ في فرنسا، إلا أنَّ شغفَهُ الحقيقيَّ بالسينما دفعَهُ إلى تركِ ذلكَ والانضمامِ إلى صفوفِ المقاومةِ الجزائرية في تونس إبانَ الثورةِ. لكن هناكَ، بدأَ بصقلِ موهبتِهِ في مجالِ الإعلامِ، ثمَّ أُتيحَت لهُ الفرصةُ لدراسةِ السينما في براغ، وإنْ لم يُكملْها، ليعودَ إلى تونس مُسهمَاً في توثيقِ الثورةِ عبر أفلامٍ وثائقيةٍ رائدةٍ مثل «صوتِ الشعبِ» و«بنادقِ الحريةِ”

كانَ فيلمُ «ريح الأوراس» (1966) أولَ أفلامِ حمينة الروائيةِ الطويلةِ، ويُمثلُ انطلاقَتَهُ الحقيقيةَ نحو العالميةِ. يحكي الفيلمُ قصةً مؤثرةً لأمٍّ جزائرية تبحثُ عن ابنِها الذي اعتقلهُ المستعمرون، تتنقلُ بينَ معسكراتِ الاعتقالِ، وتعيشُ مرارةَ الألمِ والحزنِ، لكنها لا تفقدُ الأملَ في العثورِ عليهِ. هذا الفيلمُ لم يكنْ مجردَ سردٍ لقصةٍ فرديةٍ، بل كانَ تجسيداً حياً لمعاناةِ الشعبِ الجزائريِّ تحتَ نيرِ الاستعمارِ.

كما يُعدُّ «ريحُ الأوراسِ» علامةً فارقةً في السينما الجزائريةِ، فهو أولُ فيلمٍ جزائريٍّ طويلٍ يُعرضُ في «مهرجانِ كانَ السينمائيِّ»، حيثُ حازَ الجائزةِ الأولى. كما نال جوائزَ أخرى مهمةً مثلَ جائزةِ أفضلِ سيناريو في «مهرجانِ موسكو» و«جائزةِ الغزالِ الذهبي» في «مهرجانِ طنجة» عامَ 1968.

هذهِ الجوائزُ لم تكن مجردَ تكريمٍ لحمينة، بل اعترافاً عالمياً بقدرةِ السينما الجزائريةِ على التعبيرِ عن قضاياها بأسلوبٍ فنيٍّ رفيعٍ، وفتحَ الأبوابَ أمامَ أعمالٍ أخرى من العالمِ الثالثِ لترى النورَ في المحافلِ الدوليةِ.

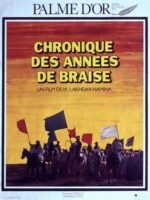

«وقائعُ سنينِ الجمرِ»: الملحمة الوطنية الخالدة. هذا الفيلمُ الملحميُّ، الذي كتبَهُ وأخرجهُ حمينة ومثّل فيهِ بنفسِهِ (في دورِ «مولود»)، نالَ جائزةَ «السعفةِ الذهبيةِ» المرموقةَ في «مهرجانِ كان السينمائيِّ» عامَ 1975. وبذلكَ، أصبحَ محمد الأخضر حمينة المخرجَ العربيَّ والأفريقيَّ الوحيدَ الذي يحصلُ على هذهِ الجائزةِ المرموقةِ، وهو إنجازٌ لم يتحققْ لغيرِهِ حتى اليومِ.

يتألفُ الفيلمُ من ستةِ فصولٍ متسلسلةٍ زمنياً، تبدأُ بـ«سنوات الرماد»، مروراً بـ«سنوات الجمر» و«سنوات النار»، ثمَّ «سنة العربة» و«سنة المسؤول»، وتنتهي بـ«1 نوفمبر 1954». تبدأُ أحداثُ الفيلمِ عامَ 1939 عشيةَ اندلاعِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، وتُختتمُ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954، تاريخِ اندلاعِ الثورةِ الجزائريةِ.

هذا الامتدادُ الزمنيُّ الواسعُ سمحَ لحمينة بتقديمِ رؤيةٍ شاملةٍ وعميقةٍ لتاريخِ الجزائرِ النضاليِّ، مؤكداً على أنَّ الثورةَ لم تكن حدثاً عرضياً، بل تتويجاً لمسيرةٍ طويلةٍ من المعاناةِ والنضالِ والكفاحِ المستميتِ ضدَّ الاحتلالِ الفرنسيِّ الذي بدأَ مع احتلال سيدي فرج عامَ 1830.

لم تكن رحلةُ الفيلمِ نحو العالميةِ سهلةً، فخلالَ عرضِهِ في «مهرجانِ كان»، تعرضَ حمينة لتهديداتٍ بالقتلِ من قبلِ جماعاتٍ فرنسيةٍ متطرفةٍ، ما استدعى حمايةً أمنيةً لهُ ولأبنائِهِ.

بعدَ «وقائع سنين الجمر»، استمرَّ حمينة في تقديمِ أعمالٍ متميزةٍ مثلِ «رياح رملية» (1982) و«الصورة الأخيرة» (1986). ورغمَ غيابٍ دامَ ثلاثينَ عاماً عن الساحةِ السينمائيةِ، عادَ عامَ 2014 بفيلمِ «غروب الظلال» الذي مثّلَ الجزائرَ في ترشيحاتِ الأوسكارِ.

كانَ حمينة يوصفُ بـ «المخرجِ المتمكنِ من التقنيةِ الفنيةِ، والخبيرِ الحاذقِ بعوالمِ السينما»، وقد شبّهَهُ الناقدُ أحمد بغداد بمخرجينَ عالميينَ أمثال لويس بونيل وفرانسوا تروفو وجان لوك غودار.

تميزت أفلامُهُ ببصمةٍ بصريةٍ خاصةٍ، تنهلُ من تقنياتِ السينما العالميةِ لكنها تنطقُ بلسانٍ عربيٍّ وجزائريٍّ صميمٍ. لم تكن أفلامُهُ مجردَ توثيقٍ، بل أعمالاً فنية تنبضُ بالحياةِ والوجعِ، تلتقطُ التفاصيلَ الصغيرةَ من يومياتِ الناسِ في القرى المهمشةِ، وتمنحُها قيمةً جماليةً وإنسانيةً.

واجهت أعمالُ حمينة أحياناً انتقاداتٍ حادّة وصلت إلى حدِّ اتهامِهِ بخيانةِ التاريخِ ومبادئِ الثورةِ الجديدةِ بعدَ الاستقلالِ، بخاصةٍ فيما يتعلّقُ بموقفِهِ من الثورةِ الزراعيةِ والثقافيةِ. لكنهُ ظلَّ مخلصاً لرؤيتِهِ التي تضعُ الإنسانَ في قلبِ الصورةِ، بعيداً من الشعاراتِ الجوفاءِ.

أسهمَ حمينة، معَ جيلِهِ من المخرجينَ البارزين مثلِ مرزاق علواش، في تأسيسِ سينما جزائريةٍ أصيلة تعكسُ نبضَ المجتمعِ وتحملُ صوتَهُ إلى المحافلِ الدوليةِ.

برحيلِ محمد الأخضر حمينة، فقدتِ السينما العالمية قامةً استثنائيةً، لكنَّ إرثَهُ السينمائيَّ سيظلُ حياً وخالداً، يروي قصصَ النضالِ والصمودِ، ويُلهمُ الأجيالَ القادمةَ من السينمائيينَ العربِ والعالميينَ على حدٍ سواءٍ.